学びの報告

| 4年:Pre-CC2-1 生活環境デザイン演習を実施しました(埼玉医科大学) |

|---|

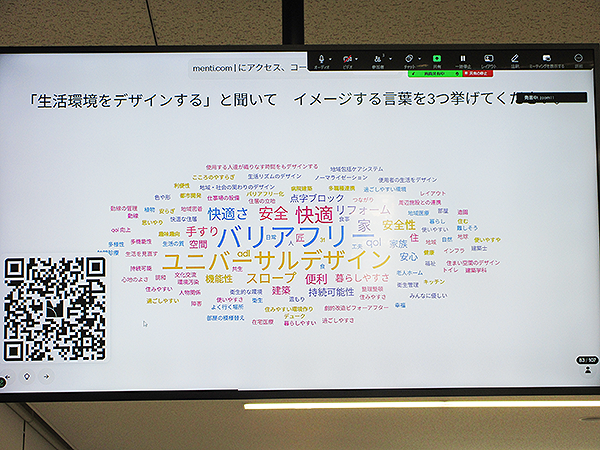

令和7年9月29日、10月3日の2日に分かれて、日本工業大学建築学部の勝木祐仁教授をお招きして生活環境デザイン演習を実施しました。

この演習は、「人の生活を考える上で、住環境や建築がどのような影響を与えるかを知ることを通して、人が心地よいと感じられたり、自分らしくいられる住環境や建築を提案できる。」ことを目指して、1日かけて演習を行います。

はじめのグループワークでは、患者、家族、医療従事者や多様な関係者のために、病室や外来や病院の中、外とたくさんの場所にアートを行うことが提案されました。アートによって期待されることは、コミュニケーションのきっかけになる、癒しなど学生の感性によってたくさんの期待が示されました。2つ目のワークでは、実際に病室、受付、エントランス、外来などの写真が印刷されたA3用紙を選び、マジック、折り紙などを使って各々がアートを行いました。どの班も楽しそうに取り組み、折り紙を折ったり、四季を彩るアートを作ったり、切り紙をして自分たちのイメージを膨らませました。

学生からも「楽しい」「癒される」などの感想があり、大きな試験前にリラックスできる時間になったようです。

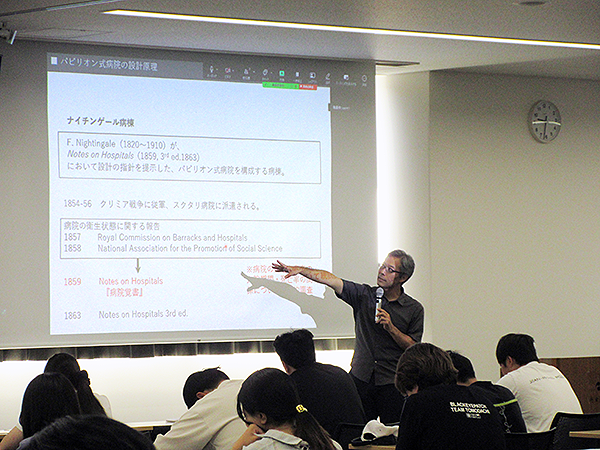

病院建築史を専門とする勝木先生には、3つテーマで講演をいただき、その間に学生は3つのワークにグループで取り組みました。

「病院建築の歴史と今後の展望」の講演では、パビリオン型病院に関して有名なナイチンゲール病棟を例に、感染症の流行を予防するための病室内のベッドの配置についてお話をいただき、その後、サナトリウム病院やホスピタル・イン・アートの事例をたくさん示してくださいました。「施設の中で暮らすということを考える」の講演では、ユニット型特別養護老人ホームにおいて施設が住まいになるための様々なデザインについて、「地域包括ケアと生活環境デザイン」では、施設が地域の一部として機能することや暮らしと人の健康についてお話がありました。